Research on Application of Intelligent Distributed Automation in 10 kV Distribution Network

-

摘要:

当线路发生故障时,线路上所有配电自动化终端采集到故障电流幅值和故障电流方向信息,相邻配电自动化终端共享故障信息,确定故障两侧最近的开关,两侧开关带方向速断保护动作,开关跳闸,隔离故障。

Abstract:When the line fails, all distribution automation terminals on the line collect the information of fault current amplitude and fault current direction. Adjacent distribution automation terminals determine the nearest switch on both sides of the fault by sharing fault information. Switches on both sides are equipped with directional quick break protection to trip and isolate faults.

-

配网自动化建设模式有控制型和监测型两类, 控制型不仅可以实现故障定位和状态监测, 还能隔离故障恢复非故障区域供电; 运行监测型只能实现故障定位和状态监测。

1. 智能分布式系统结构

区域拓扑相邻的开关通过对等通信交互故障相关信息, 进而完成故障的定位、隔离以及非故障区域的恢复供电。整个故障处理过程仅依赖于拓扑中相邻分布式终端的对等通信实现, 不依赖于集中式控制。

系统的主要构成: 分布式终端, 安装于环网柜、架空线路中的配电终端, 检测馈线开关的电流、电压信号, 监控开关分合状态, 并与馈线中其他的分布式终端通信, 完成分布式FA的功能。馈线开关, 作为线路故障处理的分段点, 馈线开关可以是负荷开关, 也可以是断路器。要求开关具备电动机构, 可以实现自动控制。光纤通信网络, 为智能分布式系统提供高速通信支持, 工业以太网或EPON网络。

2. 终端信息交互

配电终端与相邻的终端之间建立以太网通信通道, 通信规约可采用GOOSE。一个终端内可能有多个开关, 相邻开关间信息交互分为同一装置内开关信息交互和不同装置间开关信息交互。

终端之间交互的信息内容包括: 状态信息, 如开关状态遥信、故障遥信、故障方向、通信状态等; 故障处理信息, 故障隔离成功、失败、扩大化准备、恢复供电成功等; 压板投退信息, FA托退、过流检测、零流检测等; 回线配置信息, 装置ID、开关ID、开关属性、拓扑类型等。

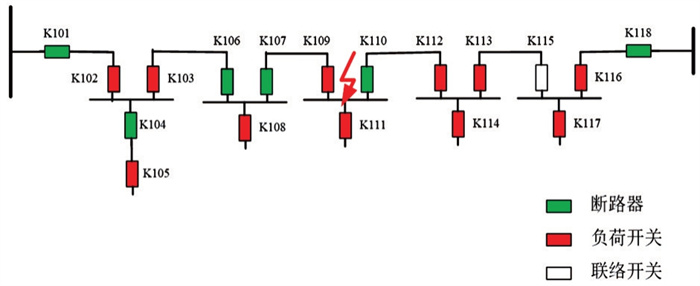

装置间通信采用相邻装置划分为一个组播, 组播示意图如图 1所示。

3. 智能分布式故障处理逻辑

开环运行的手拉手典型接线示意图如图 2所示。

3.1 故障定位原理

对于一个检测到故障的闭合开关来说, 如果它左侧相邻所有闭合的开关都没有检测到故障, 则表明故障点在它左侧节点; 右侧亦然。

对于一个未检测到故障的闭合开关来说, 如果它左侧相邻所有闭合的开关有且只有一个开关检测到故障, 则表明故障点在它左侧节点; 右侧亦然。

3.2 故障隔离原理

对于一个闭合开关来说, 如果故障点不在它左侧或右侧节点, 则不进行隔离。对于一个闭合开关, 如果在判定故障点在它的左侧或右侧节点, 则: 若它检测到故障, 则直接跳闸, 并向故障上游侧断路器发送扩大化准备信号; 开关分遥信返回后, 向上游断路器发送隔离成功信号; 若它未检测到故障且为故障对侧分支开关, 则不隔离; 若它未检测到故障且为故障对侧非分支开关, 则直接跳闸。同时向故障下游发送扩大化准备信号, 开关分遥信返回后, 向下游发送隔离成功信号。

3.3 扩大化隔离原理

断开的开关以及闭合的未检测到故障的分支开关收到扩大化准备信号后, 不作任何处理。闭合的开关(未检测到故障的分支开关除外)收到扩大化准备信号后, 启动定时器。定时器清零前, 若收到隔离成功信号, 计时器清零, 不作扩大化隔离; 若未收到隔离成功信号, 则跳闸作为扩大化隔离。

3.4 非故障区域恢复供电

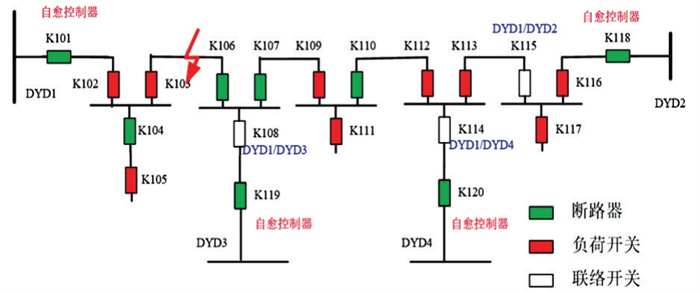

非故障区域恢复供电示意图如3所示。

3.4.1 故障点上游非故障区域恢复供电

若线路开关为断路器, 则故障点上游不须进行非故障区域恢复; 若线路开关为负荷开关, 变电站出线断路器跳闸, 故障隔离后, 须恢复变电站出线开关。所以, 当故障点上游隔离开关隔离成功后, 故障点上游隔离开关向上游传送隔离成功遥信, 一直传送到变电站出线开关为止, 当变电站出线断路器收到隔离成功遥信后, 立即合闸, 完成故障点上游非故障区域恢复供电。

3.4.2 故障点下游非故障区域恢复供电

联络开关在每次接收到来自某一侧的电源剩余容量后, 立即向对侧传送“电源有效”遥信, 一直传送到电源点出线开关或者另一个联络开关后停止传送。这样每个开关就了解到下游侧有几个有效联络。K107能收到左侧一个有效联络K108;右侧能收到两个有效联络K115和K114。K106能收到右侧3个有效联络K108、K115和K114。

3.4.3 联络开关判断和动作逻辑

在线路出现故障, 并隔离成功后, 故障点下游开关向下游传送“成功隔离”遥信, 并等待来自下游侧所有有效联络开关传送过来的数据。

当联络开关接受到来自某一侧的“成功隔离”遥信后, 立即向这一侧传送对侧电源剩余容量值。一直传送到非隔离开关的断开开关, 或者故障点下游隔离开关后停止传送。当故障点下游隔离开关接收到下游侧所有有效联络开关传送过来的值后, 选取最大剩余容量的联络开关, 并判断是否符合被失电的区域的负荷要求。并将恢复方案向下游传送。相应的联络开关收到恢复方案后, 进行合闸, 完成负荷转供。如图 5故障点处, K105和106被隔离后, K108、K114和K115收到隔离成功遥信, 立即分别将DYD3、DYD4和DYD2的剩余容量传送到K106, K106选取3个值中最大值, 与自己故障前的总功率进行比较, 确定恢复方案, 并将其传送回相应的联络开关。

4. 工程应用案例

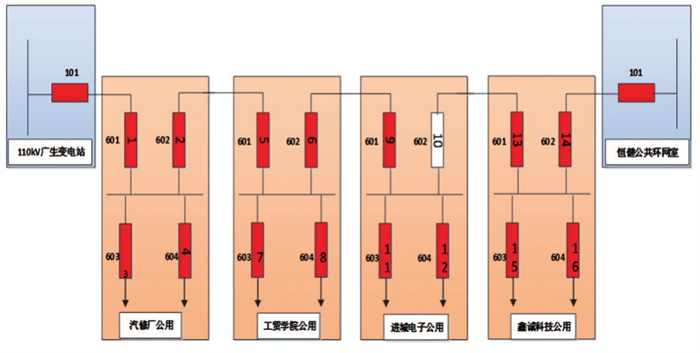

南园甲乙线线路拓扑如图 4所示, 该线路为单环网线路, 101开关为广生变电站出线侧断路器, 环网线路上有4个自动化环网柜。

主干线环网开关配置断路器成套自动化开关, 具有的策略包括智能分布式保护、电压电流型馈线自动化和常规保护3种保护。日常运行时采用基于对等通信的速动型智能分布式自动化策略, 实现故障的快速定位和隔离及非故障段恢复送电。

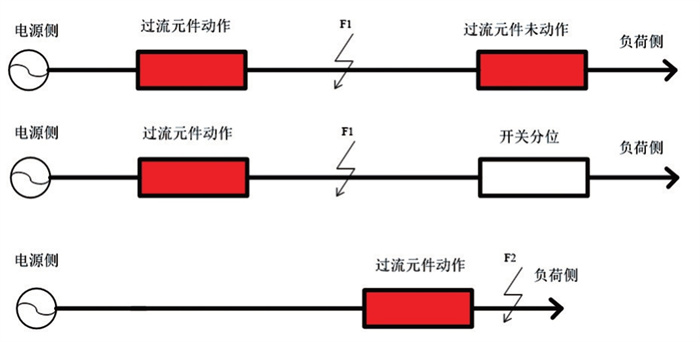

当主干线发生故障时, 通过过流(零流)元件定位故障点, 对于联络线或母线故障, 当一侧终端过流元件动作、另一侧终端过流元件未动作或开关分位时, 定位故障点在两终端安装处的开关之间, 如图 5所示。

对于分支故障来说, 当分支开关处的终端过流元件动作时, 定位故障点在该分支上。故障点定位成功以后, 针对配置成速动型分布式馈线自动化的系统, 故障点两侧开关直接快速隔离故障, 实现故障后段转供电恢复供电。速动型智能分布式是基于对等通信的, 当通信异常时自动切换为电压电流型。

5. 结束语

智能分布式馈线自动化不须配电主站或配电子站控制, 通过终端相互通信、保护配合或时序配合, 在配电网发生故障时, 隔离故障区域, 恢复非故障区域供电, 并上报处理过程及结果。配电网改造、扩容以及日常性维护频繁, 须各个配电环网的终端功能独立运行、互不影响, 如果某环网须改造或检修, 在工作过程中仅须停止本环网的终端功能, 无须考虑对其他环网的影响, 是智能分布式相对于其他自动化方式的最大优点。

-

[1] Q/CSG 1201001-2014[S]. 配电自动化规划设计技术导则. 南方电网, 2019. [2] Q/CSG 1204051-2019[S]. 配电自动化系统安全防护技术规范. 南方电网, 2019. [3] Q/CSG 1201001-2014[S]. 配电自动化规划导则. 南方电网, 2014. [4] 张廷玉, 顾欣欣, 丁以心, 等. 配电自动化系统常见模型的比较与最优方案的选择[J]. 中国科技信息, 2006(15): 36-38. [5] 刘琼章, 龙志君. 配电网络及其自动化技术讲座(7)配电自动化与馈线自动化[J]. 大众用电, 2005(10): 41-42. [6] 程红丽, 唐开成, 刘健. 配电自动化条件下配电系统供电可靠性评估[J]. 高电压技术, 2007, 33(07): 166-185. [7] 刘淑芬, 刘增良. 基于CAN总线的配电自动化系统[J]. 高电压技术, 2004, 30(9): 65-68. [8] 陈礼义, 尚学军, 宋玉秋, 等. 配电网的发展与改造[J]. 电力系统及其自动化学报, 1999, 11(4): 61-65. [9] 牛培峰, 刘振平, 尹昌新, 等. 配电管理及配电自动化系统实施中的关键问题[J]. 电网技术, 2000, 24(11): 37-40. [10] 周星. 对于配电自动化在配电管理中的分析[J]. 广东科技, 2013, 22(Z1): 68-69. [11] 唐锐, 吴宗兵, 汪雯. 配电终端配置方式对配电自动化的影响[J]. 电工电气, 2017(05): 61-65. [12] 董春晨, 杨成飞, 师同彦. 配电线路故障指示器在配电自动化建设中的应用分析[J]. 电工技术, 2019(14): 41-42. [13] 柴谦益, 郑文斌, 潘捷凯, 等. 基于大数据分析的智能配电网状态监测与故障处理方法研究[J]. 现代电子技术, 2018(4): 105-108. [14] 庄一卓. 关于配电自动化与配电管理的论述[J]. 科技与企业, 2012(13): 22-23. [15] 赵庆周, 李勇, 田世明, 等. 基于智能配电网大数据分析的状态监测与故障处理方法[J]. 电网技术, 2016, 40(3): 774-779.

下载:

下载: