Appraisal Target System of Cooperate with Plan Suited to Main Power Distribution Networks

-

摘要:

针对电网主配网规划建设不协同问题, 提出了构建主配网协同规划评价指标体系的思路。首先, 从供电能力、接线模式、变电站全停全转、规划融合性等4个主要方面分析了主配网协同规划存在的问题。然后, 针对主配网协同规划存在的问题, 选取与主配网协同规划强相关的电网指标, 设置各指标所占权重, 同时制定各指标的评分公式, 构建了主配网协同规划评价指标体系。最后, 通过研究主配网协同规划评价体系在具体案例中的实施应用, 证明了在保证供电安全性与可靠性的前提下, 主配网协同规划水平得到显著提高。

-

主配网规划建设“以问题为导向”,在缺乏全局统筹和目标约束的前提下,往往无法确保规划方案的合理性和长效性。常规的网格化规划注重网格内线路的电力平衡及网架优化,与高压电网协同方面考虑得不够深入,造成主配网规划脱节[1-2]。当前主配网协同规划问题主要体现在不同电压等级间的容量和网架结构的不匹配,导致了供电能力不足、区域供电不平衡等问题。因此,解决主配网协同问题刻不容缓。

1. 总体研究思路

主配网协同规划存在的问题包含供电能力、接线模式、变电站全停全转、规划融合性等4个方面。例如供电能力方面、部分变电站重载或轻载的情况都将导致该供区面临电网供电能力不足的问题[3]。

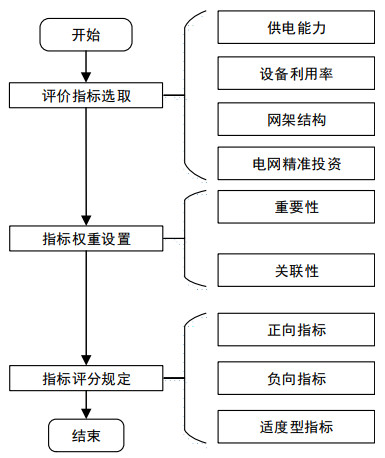

本文针对主配网协同规划存在的问题,从多角度研究主配网协同规划评价体系。主配网协同规划评价体系构建流程如图 1所示,包含“评价指标选取”“指标权重设置”“指标评分”。“指标选取”主要从供电能力、设备利用率、网架结构、精准投资4方面选取出相应的指标。“指标权重设置”主要分析了评价指标根据主配网协同规划建设中体现的重要性和关联性[4]得出的权重计算方法。“指标评分”主要是根据国网相关文件确定各指标的合理区间,并制定评分公式对各指标评分,结果不仅可以对主配网规划进行评价指导,还能对现状电网进行评价分析。

2. 主配网协同规划评价体系

2.1 评价指标选取

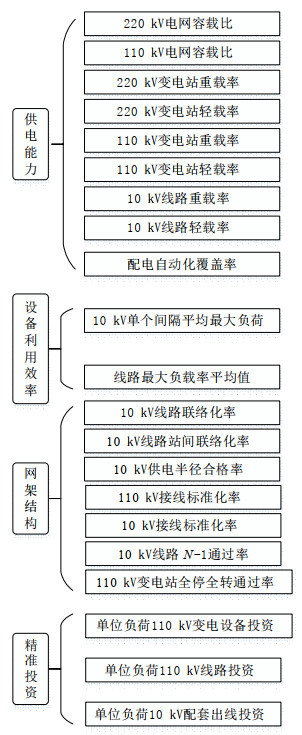

选取与主配网协同规划强相关的电网指标,本评价指标体系从两方面进行指标选取,可分别对单座变电站和区域电网进行评价。本文主要针对A类供电分区电网进行主配网协同评价体系[5]。该体系主要可应用于区域电网规划方案评价和现状区域电网存在问题分析。

主配网协同规划评价与供电能力、网架结构、设备利用效率、电网精准投资等密切相关,可以从这4方面选取评价指标,如图 2所示。

2.2 指标权重设置

根据指标重要性与相关性强弱,设置各指标所占权重。

重要性对比法。通过对项目建设对电网安全性和经济效益的影响,对指标重要性进行排序,按重要性强弱依次给各指标打分,得分由大到小依次为5分、4分、3分、2分、1分。

关联性对比法。根据项目实际情况,将指标与项目建设的主配网协同成效进行关联分析,根据关联性强弱依次对指标进行打分,分数依次为5分、4分、3分、2分、1分。

权重计算公式:某指标权重=某指标的重要性与关联性得分乘积/所有指标的重要性与关联性得分乘积之和。

主网权重为110 kV及以上指标的权重之和,配网权重为10 kV指标权重之和。在本评价指标体系中,主网权重之和为42.3%,配网权重为57.7%。

表 1 A类区域电网评价指标体系评价指标 权重/% 标准值或合理区间 220 kV电网容载比 3.9 1.6~2.1 110 kV电网容载比 3.9 1.8~2.2 220 kV变电站重载率 3.9 重载: > 80% 220 kV变电站轻载率 1.3 轻载: < 30% 110 kV变电站重载率 3.9 重载: > 80% 110 kV变电站轻载率 1.3 轻载: < 30% 10 kV线路重载率 3.9 重载: > 70% 10 kV线路轻载率 1.3 轻载: < 20% 配电自动化覆盖率 7.0 100% 10 kV单个间隔平均最大负荷 3.9 2.5~3.5 MW 线路最大负载率平均值 6.5 40~45% 10 kV线路联络化率 3.9 100% 10 kV线路站间联络化率 3.9 100% 10 kV供电半径合格率 8.7 100% 110 kV接线标准化率 7.0 100% 10 kV接线标准化率 8.7 100% 10 kV线路N-1通过率 3.9 100% 110 kV变电站全停全转通过率 10.9 100% 单位负荷110 kV变电设备投资 2.6 < 80万元/MW 单位负荷110 kV线路投资 2.6 < 22万元/MW 单位负荷10 kV配套出线投资 7.0 < 90万元/MW 2.3 指标评分

指标分为正向型指标、负向型指标和适度型指标。

正向型指标:F (x)=100x。

负向型指标:F (x)=100 (1-x)。

适度型指标:该类指标分布在一定范围内即可,超出一定范围指标效果越来越差。区间型指标典型评分公式如下:

F(x)={0,x<a/2(200/a)x−100,a/2⩽ (1) 式中:x为指标值;a为合理区间的下限值;b为合理区间的上限值。

3. 主配网协同规划实施应用

以110 kV电网与10 kV电网协同规划来举例分析。首先应用主配网协同规划评价体系对某地商务区现状电网进行评价,找出电网薄弱环节。然后针对评价结果,制定网格优化措施,在保证电网可靠性和安全性的前提下,指导电网项目建设,提高电能质量[6]。

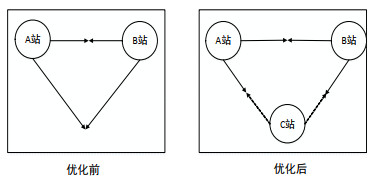

已知商务区现状有2座110 kV变电站,分别为A站、B站。由于现状两座变电站负载较重,其中A站负载率达到80.5%,B站负载率达到74%,区域供电能力比较紧张,难以满足负荷新增需求。从变电站空间分布来看,商区南部区域明显缺乏一座电源点,结合主配网协同规划评价体系评价结果来看,需要新建110 kV变电站分流负荷,并优化商务区网络结构,缩短供电半径,提高供电可靠性,如图 3所示。

主配网协同规划评价体系评分结果:商务区主网得分率只有75.5%,扣分多的指标主要有变电站重载率、110 kV网架标准化率等。由于缺乏110 kV电源布点,该区域10 kV中压线路供电半径较长,存在接线复杂、线路迂回供电等问题。需要通过主配网协同来提升电网水平,新建110 kV项宅变输变电工程,能够解决现状电网中存在的一系列问题。

通过主配网协同规划评价体系,提出新建110 kV C站,完成对商务区网架优化任务。优化后商务区得分率提升至95.2%,电网达到了较高水平。说明应用主配网协同规划评价体系指导电网规划,在保证供电安全性与可靠性的前提下,电网的供电可靠性得到有效提升,同时容载比得到均衡发展、投资精准率更高,主配网协同规划水平显著提高。

4. 结束语

本文通过分析造成主配网规划不协调的主要原因,从供电能力、设备利用率、网架结构、精准投资等4大方面选取与主配网强相关的指标,制定主配网协同规划评价体系。并通过研究主配网规划协同评价体系的保障措施,做好有力支撑该体系在电网规划中应用的后勤工作。之后通过具体案例分析说明如何应用主配网协同规划评价体系指导电网规划。

技术方面采用主配网协同规划评价体系进行方案制定,管理方面采用一系列针对评价体系的保障措施,确保体系落地。

采用主配网协同规划方法,主网规划以配网需求为导向,配网规划以主网建设为指引,最大限度的提升主配网的相互支撑作用。

-

表 1 A类区域电网评价指标体系

评价指标 权重/% 标准值或合理区间 220 kV电网容载比 3.9 1.6~2.1 110 kV电网容载比 3.9 1.8~2.2 220 kV变电站重载率 3.9 重载: > 80% 220 kV变电站轻载率 1.3 轻载: < 30% 110 kV变电站重载率 3.9 重载: > 80% 110 kV变电站轻载率 1.3 轻载: < 30% 10 kV线路重载率 3.9 重载: > 70% 10 kV线路轻载率 1.3 轻载: < 20% 配电自动化覆盖率 7.0 100% 10 kV单个间隔平均最大负荷 3.9 2.5~3.5 MW 线路最大负载率平均值 6.5 40~45% 10 kV线路联络化率 3.9 100% 10 kV线路站间联络化率 3.9 100% 10 kV供电半径合格率 8.7 100% 110 kV接线标准化率 7.0 100% 10 kV接线标准化率 8.7 100% 10 kV线路N-1通过率 3.9 100% 110 kV变电站全停全转通过率 10.9 100% 单位负荷110 kV变电设备投资 2.6 < 80万元/MW 单位负荷110 kV线路投资 2.6 < 22万元/MW 单位负荷10 kV配套出线投资 7.0 < 90万元/MW -

[1] DLT/ 5729-2016[S]. 配电网规划设计规程. [2] 田江, 吕洋, 唐聪, 等. 主配网自动化系统协同模式的探索实践[J]. 电工电气, 2020(4): 68-70. [3] 郭挺, 郭子轩, 董红, 等. 大型城市电网主配协同规划方法研究[J]. 电力学报, 2020(1): 61-68. [4] 张勇军, 刘瀚林, 蒋金良, 等. 主网与配电网协调规划的评价指标和规划方法[J]. 电力系统自动化, 2010(15): 37-41. [5] 刘东鑫. 主网与配电网协调规划的评价与规划[J]. 中国高新科技, 2019(12): 112-113. [6] 王立, 孙超. 杭州一流城市配电网发展理念研究探索[J]. 科技咨询, 2018 (2): 62-63. [7] 李冬, 田强. 中压配电网网格化规划方法研究[J]. 电工电气, 2014(7): 5-7. [8] 张振伟, 赵晋泉, 韩兵, 等. 考虑大量分布式电源接入的主配网协同优化控制[J]. 电网与清洁能源, 2017(7): 110-115.

下载:

下载: